Этот призыв «В Москву!» неоднократно повторяет Ирина, героиня знаменитой пьесы «Вишневый сад», написанной Антоном Павловичем Чеховым. Он родился 29 января (по н.ст.) 1860 года в Таганроге, но именно в Москве обрел известность и признание. Юный Антон приехал в Москву в 1877 году. Семья Чеховых уже год проживала в переулках Сретенки, в дешевом квартале, где было много самых разных публичных домов. Через два года Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета, и Чеховы переехали в доходный дом на Трубной улице (дом не сохранился). Брат писателя Михаил вспоминал: «Мы жили в тяжелой бедности, перебиваясь кое-как, и не видели никакого просвета впереди. За три года жизни в Москве мы переменили двенадцать квартир и, наконец, в 1879 г. наняли себе помещение в подвальном этаже дома церкви святого Николая на Грачевке, в котором пахло сыростью и через окна виднелись одни только пятки прохожих».

Потом Чеховы переехали в другой дом на Трубной улице (д.23, с. 2). Это одно из немногих сохранившихся в городе «чеховских» зданий. С 1881 по 1885 годы Чехов жил в Малом Головином переулке (д. 3) и написал здесь знаменитые свои рассказы: «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Хирургия». По вечерам к нему приходили друзья — В. Гиляровский, Н. Лесков и Ф. Шехтель, которых писатель угощал «таганрогским» салатом с маслинами, луком и картошкой. Несколько чеховских адресов связано с улицами Большая и Малая Дмитровка: не случайно последняя в советские годы называлась улицей Чехова. В 1886 году семья перебралась во внутренний флигель усадьбы на Садовой-Кудринской улице (д. 6). Здесь Антон Павлович написал множество повестей и пьес: «Степь», «Иванов», «Медведь», «Свадьба» и др. Помимо этого Чехов вел активную медицинскую практику и писал «…принимаю я ежедневно от 12 до 3 часов, для литераторов же мои двери открыты настежь день и нощь».

После венчания в 1901 году на актрисе Ольге Книппер молодожены семь месяцев жили в меблированных комнатах в Звонарском переулке, которые входили в комплекс знаменитых Сандуновских бань. Последним московским адресом Чехова считается доходный дом в Леонтьевском переулке (д. 24). В мае 1904 года сильно больной писатель провел здесь несколько недель. Друг Чехова, писатель Н. Телешов вспоминал: «На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом – до того худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович». Отсюда 2 июня писатель уехал в Германию, где его не стало.

В ближайшую неделю предлагаем вашему вниманию программу наших экскурсий и лекций:

30 января в субботу в 12:00 приглашаем вас на необыкновенную экскурсию «Романтическая улица в тени Арбата: жили-были на Плющихе».

30 января в субботу в 12:00 приглашаем вас на необыкновенную экскурсию «Романтическая улица в тени Арбата: жили-были на Плющихе».

О том, что в Москве есть улица Плющиха знает каждый житель страны. Всенародную славу эта улица приобрела в 1968 году, благодаря вышедшему на экраны культовому отечественному фильму режиссера Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе». Но как оказалось, совсем не многие знают, где находится эта улица и какие удивительные события и истории она хранит о самых разных людях. Киноистория не случившейся любви героини Татьяны Дорониной и таксиста в исполнении Олега Ефремова странным образом перекликается с судьбами жителей Плющихи… Вас ожидает увлекательная прогулка по старинной московской улице, которая существует более шести столетий. На экскурсии вы узнаете и поймете где, как и почему здесь происходили поистине невероятные истории любви и жизни, связанные с известными обитателями этой улицы и её окрестностей. Невероятная «смотровая площадка» с великолепными видами с высоты ожидает путешественников по ходу маршрута! Проводит экскурсию историк Ольга Котельникова. Количество участников — 10 человек.

30 января в субботу в 14:00 приглашаем вас на авторскую экскурсию «Дворцово-дворовая жизнь. Между Остоженкой и Пречистенкой» с заходом в знаменитый «дом под рюмкой».

30 января в субботу в 14:00 приглашаем вас на авторскую экскурсию «Дворцово-дворовая жизнь. Между Остоженкой и Пречистенкой» с заходом в знаменитый «дом под рюмкой».

За короткий промежуток времени мы покажем вам целую эпоху длинною в 400 лет: множество переулков, дворов, дворцов, домов, домишек и садиков, расположенных между знаменитыми московскими улицами — Остоженкой и Пречистенкой. Эти места мы назвали «Престоженкой»: дворцы старой и новой власти, чудесные садики и домишки, знаменитая калитка, обители художников, писателей, врачей, архитекторов, застройщиков и литературных персонажей. Вы будете петлять по многочисленным переулкам между Пречистенкой и Остоженкой, пользуясь еще открытыми в Москве двориками и интересными проходами между домами. Экскурсия проводится журналистом Владимиром Ващенко. Количество участников – 10 человек.

31 января в воскресенье в 12:00 стартует наша удивительная экскурсия «Сокровища русской культуры – квартал живописи, литературы, музыки и кино» с заходом в необычные пространства.

31 января в воскресенье в 12:00 стартует наша удивительная экскурсия «Сокровища русской культуры – квартал живописи, литературы, музыки и кино» с заходом в необычные пространства.

Как и где в центре Москвы в разные времена расцвели поэзия, живопись, литература и другие виды искусств? Яркая личность, историк Елена Колесникова подробно расскажет об этом. Вы увидите картины, написанные с местной натуры, и места съемок известных фильмов, услышите стихи и музыку, созданные в этих местах. Вам надо будет внимательно осмотреться, чтобы найти места, где все это происходило. Вы увидите скрытых во дворах всадников Апокалипсиса, вавилонское божество плодородия, самое дорогое граффити, исторические шедевры и самые необычные элементы современного уличного искусства. По пути мы зайдем в арт-пространство «Гиперион» и Баптистскую церковь к уникальному органу. Гарантируем, что Елена интересно «заблудит» вас по известным московским переулочкам! Количество участников – 10 человек.

31 января в воскресенье в 13:00 состоится наша небанальная экскурсия «Неизвестное Ваганьково. Престижный «филиал» Новодевичьего кладбища».

31 января в воскресенье в 13:00 состоится наша небанальная экскурсия «Неизвестное Ваганьково. Престижный «филиал» Новодевичьего кладбища».

Ведущий экскурсии, журналист и автор телесюжетов об этом кладбище, Владимир Ващенко расскажет вам о том, что обычно не говорят экскурсоводы. Он покажет вам неизвестные надгробия нестандартных людей, в том числе из негативного мира. Многие даже и не догадываются, что кроме знаменитых актеров и культурных деятелей на этом кладбище похоронены «герои» разных эпох, профессий и социальных пластов. Об уникальных надгробиях, судьбах людей, поверьях, легендах, фактах и былях можно узнать на этой экскурсии. Количество участников – 10 человек.

02 февраля во вторник в 19:15 приглашаем на нашу шикарную банную экскурсию «По руслу реки Неглинки в Сандуновские бани» с полным осмотром Высшего мужского разряда.

02 февраля во вторник в 19:15 приглашаем на нашу шикарную банную экскурсию «По руслу реки Неглинки в Сандуновские бани» с полным осмотром Высшего мужского разряда.

Экскурсии в Сандуны проводятся только по вторникам! В Сандунах есть несколько банных отделений, но только одно из них самое роскошное и сохранило исторические интерьеры. Это Высший мужской разряд Сандуновских бань. Во все дни, кроме вторника, там моются, парятся и отдыхают мужчины, оплатив 3000 рублей за 2 часа пребывания. А каждый вторник в рамках нашей экскурсии туда могут зайти и женщины, и мужчины всего за 800 рублей. Вы не только увидите все это великолепие, но и услышите увлекательные рассказы о создании, владельцах, легендарных посетителях и интерьерных шедеврах этих легендарных бань. Вы посетите все залы Высшего мужского разряда – предбанник в стиле барокко, раздевальню в стиле готики, каминный зал в классическом стиле, мыльню с мраморными старинными скамейками и огромный исторический бассейн! Ведет экскурсию журналист Владимир Ващенко.

03 февраля в среду в 19:30 Наталья Леонова приглашает на свою авторскую нескучную онлайн лекцию «Испанцы в Москве» из цикла «Необычные приключения иностранце в России». В этот раз она будет посвящена испанцам, которые оставили о себе в Москве долгий след. А также обо всем «испанском» в Москве вчера и сегодня. Так случилось, что испанцы стали наведываться в Россию позже всех других иностранцев, однако российско-испанским отношениям уже почти 500 лет! А сколько испанских детей приехало к нам в конце 1930-х годов и осталось в России навсегда, не пожелав даже в наши дни вернуться на родину? Российско-испанская дружба, архитектурное наследие, испанцы в Москве в разные времена, военные и скульпторы, памятники, сохранившиеся места и достопримечательности – все это сегодняшняя Москва, в которой есть частичка испанского!

03 февраля в среду в 19:30 Наталья Леонова приглашает на свою авторскую нескучную онлайн лекцию «Испанцы в Москве» из цикла «Необычные приключения иностранце в России». В этот раз она будет посвящена испанцам, которые оставили о себе в Москве долгий след. А также обо всем «испанском» в Москве вчера и сегодня. Так случилось, что испанцы стали наведываться в Россию позже всех других иностранцев, однако российско-испанским отношениям уже почти 500 лет! А сколько испанских детей приехало к нам в конце 1930-х годов и осталось в России навсегда, не пожелав даже в наши дни вернуться на родину? Российско-испанская дружба, архитектурное наследие, испанцы в Москве в разные времена, военные и скульпторы, памятники, сохранившиеся места и достопримечательности – все это сегодняшняя Москва, в которой есть частичка испанского!

Предстоящая неделя декабря насыщена множеством памятных дат и событий.

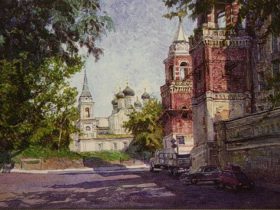

26 января (по ст.ст.) 1846 года в Москве в семье видного деятеля искусств Е. И. Маковского, одного из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества, родился художник-передвижник Владимир Маковский. Квартира Маковских находилась на набережной Москва-реки с видом на Кремль. С детства Владимира окружала атмосфера искусства. В доме отца собирались известные люди — Глинка, Гоголь, Щепкин, Брюллов, Тропинин… Устраивались литературные, рисовальные и музыкальные вечера. Первые уроки изобразительного искусства Маковский брал у В. А. Тропинина. С 1861 по 1866 год Маковский учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1872 году Владимир Егорович стал членом Товарищества передвижных художественных выставок, был его наиболее деятельным членом, участвовал почти во всех выставках, а с 1874 года был избран членом правления.

В 1873 году за картину «Любители соловьев» Маковский был произведён Академией художеств в академики. С 1882 по 1894 год художник преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Вплоть до 1894 года он жил и работал в Москве, создал фрески и иконостас для храма Христа Спасителя. В 1892 году Владимир Маковский получил звание профессора Императорской Академии художеств и через 2 года переехал в Петербург. Ему предложили возглавить класс жанровой живописи и создать собственную мастерскую. В 1896 году Маковского пригласили на коронацию Николая II в Москве. Художник должен был создать картину по итогам мероприятия. Он стал свидетелем давки на Ходынском поле, где погибло более тысячи человек. Впоследствии Маковский написал на эту тему картины «Ходынка» и «После Ходынки. Ваганьковское кладбище». На картинах художника часто можно увидеть старые московские места. На картине «Ночлежники» изображена известная в конце 19 века ночлежка в Большом Трехсвятительском переулке, в доме купцов Ляпиных. Эти места мы показываем на нашей авторской экскурсии «Сокровища русской культуры – квартал живописи, литературы, музыки и кино» (ближайшая 31.01. в 12:00). А картина «Крах банка» написана буквально с натуры, когда сотни обманутых вкладчиков пришли в офис Московского кредитного банка на Никольской улице, когда узнали о банкротстве кредитного учреждения. Про это Наталья Леонова рассказывает на своей необычной экскурсии «Семь печатей» Никольской улицы» с экскурсией внутри зданий первого печатного двора и прогулкой по верхней площадке единственно сохранившегося кусочка Китайгородской стены.

27 января (по н.ст.) 1826 года в старинной дворянской семье в имении Калязинского уезда родился будущий писатель Михаил Евграфович Салтыков, который прибавил позднее к своей фамилии псевдоним «Щедрин». Многое в жизни связывало его с Москвой. Сам он писал: «Я знаю Москву чуть не с пеленок… Здесь я получил первые впечатления бытия». В раннем детстве мальчика часто привозили в Москву в особняк дедушки М. П. Забелина в Большом Афанасьевском переулке (не сохранился). Позднее семья Салтыковых ежегодно проводила в Москве зимние месяцы. В произведении «Пошехонская старина» Салтыков-Щедрин вспоминает, как они нанимали «меблированную квартиру, непременно в одном из Арбатских переулков, поближе к дедушке… Об роскошной и даже просто удобной обстановке нечего было и думать, да и мы — тоже дворяне средней руки — и не претендовали на удобства».

27 января (по н.ст.) 1826 года в старинной дворянской семье в имении Калязинского уезда родился будущий писатель Михаил Евграфович Салтыков, который прибавил позднее к своей фамилии псевдоним «Щедрин». Многое в жизни связывало его с Москвой. Сам он писал: «Я знаю Москву чуть не с пеленок… Здесь я получил первые впечатления бытия». В раннем детстве мальчика часто привозили в Москву в особняк дедушки М. П. Забелина в Большом Афанасьевском переулке (не сохранился). Позднее семья Салтыковых ежегодно проводила в Москве зимние месяцы. В произведении «Пошехонская старина» Салтыков-Щедрин вспоминает, как они нанимали «меблированную квартиру, непременно в одном из Арбатских переулков, поближе к дедушке… Об роскошной и даже просто удобной обстановке нечего было и думать, да и мы — тоже дворяне средней руки — и не претендовали на удобства».

В 1836 г. десятилетний мальчик стал пансионером Дворянского института на Тверской улице (дом не сохранился). Салтыков-Щедрин вспоминал об этом довольно грустно: «Помню я и школу, но как-то угрюмо и неприветливо воскресает она в моем воображении…». Во второй половине 1850-х годов писатель бывал в Москве лишь проездом, а когда купил подмосковную усадьбу Витенево, то стал приезжать регулярно. Он часто бывал в гостях у А. Н. Плещеева, А. Н. Островского и своего «старого друга и товарища детства», основателя журнала «Русская мысль» С. А. Юрьева. В начале 1870-х годов Салтыков-Щедрин останавливался на 3-й Мещанской улице (ныне ул. Щепкина).

28 января 1999 в кинотеатре «Россия» на Пушкинской прошёл финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество». Вели церемонию актер Леонид Ярмольник и телевизионный диктор Александра Буратаева. Это шоу показали по 1 каналу. Его финансистом был Борис Березовский, тогда фактический владелец 1 канала и исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств. Каждая из 12 стран СНГ должна была представить на соревнование по 3 девушки, которые получили в своей стране титул мисс и вице-мисс. Но по факту титулованных девушек приехало примерно 50%, а другие были обычными манекенщицами. Сценарий шоу в точности повторял российский конкурс красоты; не было только тура в купальниках по настоянию делегации сран Средней Азии. Вместо этого был выход участниц в спортивных майках и шортах с танцевальными движениями. Подавляющее большинство девушек не блистало ни красотой, ни выучкой, многие в первом выходе не могли изобразить на лицах даже подобие улыбки. Наилучшее впечатление по сумме показателей (лицо, фигура, улыбка, движения) произвела Гоар Арутюнян из Армении; она и одержала победу. Главной красавице полагался автомобиль «Daewoo Nexia» стоимостью около 10 тысяч долларов, плюс 25 тыс. долларов и грант на бесплатное обучение в любом ВУЗе мира. Последнее было обещано Березовским. В реальности Гоар получила только машину. Все вице-мисс получили по телевизору и видеомагнитофону. Вот такие воспоминания о 90-х годах 20 века …

31 января (по ст.ст.) 1864 года в Москве был торжественно открыт Зоологический сад, сегодняшний Московский зоопарк.

Вход в него был также, как и сейчас на углу улиц Большой Пресни и Большой Грузинской. Он был организован Русским Императорским обществом акклиматизации животных и растений по инициативе профессора Московского университета Анатолия Петровича Богданова. Он называл зоосад «живым музеем на открытом воздухе». Первые постройки зоосада выполнил замечательный архитектор П. С. Кампиони.

31 января 1990 года на месте бывшего популярного московского кафе «Лира», в доме 29 на Большой Бронной улице, открылся первый Макдоналдс в СССР. В этом доме с момента его постройки в 1966 году и до конца своих дней жила народная артистка СССР Любовь Орлова. Она родилась 29 января 1902 года в подмосковном Звенигороде в семье потомков старинного дворянского рода. Родители хотели, чтобы дочь стала профессиональной пианисткой, и в 7 лет девочка стала учиться в музыкальной школе. Семья дружила с Ф.И. Шаляпиным, а Лев Толстой часто баловал маленькую Любочку конфетами и называл её «мой дружочек». Писатель часто говорил: «Я знаю, дружочек станет настоящей артисткой». И оказался прав. В 1919—1922 годах Орлова училась в Московской консерватории по классу фортепиано. В те годы семья оказалась в тяжелом материальном положении и жила в коммуналке знаменитого доходного дома Саввино-Сторожевского подворья на Тверской улице. С 1922 по 1925 год Любовь училась на хореографическом отделении нынешнего ГИТИСа и параллельно брала уроки актёрского мастерства. Прежде чем начать выступать на сцене, будущая актриса с 1920 по 1926 год зарабатывала уроками музыки, тапёром в московских кинотеатрах «Унион» на Покровских воротах, «Великий Немой», «Орфеум» и выступала с концертными номерами перед киносеансами в кинотеатре «Арс» на Тверской.

31 января 1865 года родился русский купец, меценат, коллекционер и создатель театрального музея Алексей Александрович Бахрушин. В купеческой семье Бахрушиных многие занимались коллекционированием. Алексей был захвачен этой страстью от своего двоюродного брата Алексея Петровича Бахрушина. Первоначально Алексей Александрович собирал «восточные редкости» и реликвии эпохи Наполеона. Но однажды другой его двоюродный брат С. В. Куприянов стал хвастался собранными им театральными реликвиями — афишами, фотографиями, и антикварными. И согласно преданию, Бахрушин заключил с ним пари: кто из них за год сможет собрать больше предметов по истории русского театра. Бахрушин покупал вещи на Сухаревом рынке, в антикварных лавках, у коллекционеров в других городах. Многие знаменитые театральные деятели сами охотно дарили Бахрушину свои вещи. Коллекционер собрал редкие издания пьес знаменитых русских писателей, их письма и записные книжки, театральные альманахи и журналы, декорации и афиши, портреты и скульптурные изображения актёров и драматургов, предметы театрального быта, юбилейные венки, поздравительные ленты, бенефисные подарки, зрительские трубочки и театральные бинокли.

31 января 1865 года родился русский купец, меценат, коллекционер и создатель театрального музея Алексей Александрович Бахрушин. В купеческой семье Бахрушиных многие занимались коллекционированием. Алексей был захвачен этой страстью от своего двоюродного брата Алексея Петровича Бахрушина. Первоначально Алексей Александрович собирал «восточные редкости» и реликвии эпохи Наполеона. Но однажды другой его двоюродный брат С. В. Куприянов стал хвастался собранными им театральными реликвиями — афишами, фотографиями, и антикварными. И согласно преданию, Бахрушин заключил с ним пари: кто из них за год сможет собрать больше предметов по истории русского театра. Бахрушин покупал вещи на Сухаревом рынке, в антикварных лавках, у коллекционеров в других городах. Многие знаменитые театральные деятели сами охотно дарили Бахрушину свои вещи. Коллекционер собрал редкие издания пьес знаменитых русских писателей, их письма и записные книжки, театральные альманахи и журналы, декорации и афиши, портреты и скульптурные изображения актёров и драматургов, предметы театрального быта, юбилейные венки, поздравительные ленты, бенефисные подарки, зрительские трубочки и театральные бинокли.

В 1894 году Бахрушин впервые показал свою коллекцию друзьям и театральной общественности Москвы. Так началась история первого московского литературно-театрального музея, располагавшегося тогда в личном доме владельца на той же улице (ул. Бахрушина, д. 29). В 1896 году для музея был построен новый особняк в стиле английской готики, который мы знаем сегодня как театральный музей им. А.А. Бахрушина.

02 февраля (по н.ст.) 1589 года в нашей стране было учреждено патриаршество. Это был акт утверждения и признания самостоятельности Русской Православной Церкви. До этого на Руси были митрополиты, которые подчинялись Константинопольским патриархам. Но уже с 15 века каноническая зависимость Русской Церкви от Вселенского Патриарха была лишь номинальной, а завоевание Константинополя турками совсем её уменьшило. На патриарший престол был избран Московский митрополит Иов. Наречение Иова в Патриархи было произведено в царских палатах при непосредственном участии Константинопольского Патриарха Иеремии; само поставление в сан было совершено в Успенском соборе Московского Кремля.

Посредине храма в центре было поставлено сидение для царя, а по бокам от него для Патриархов (по бокам). Первым зашел и облачился Иов, затем – Иеремия, после этого в храм торжественно вошел царь Феодор. Иеремия благословил его, государь сел на свое место и пригласил Иеремию также сесть рядом. На скамьях разместилось многочисленное духовенство. Затем ввели Иова, Иеремия объявил его Патриархом Московским и всея России и благословил. После этого Иов также благословил Иеремию. Затем они облобызались. Началась литургия, которую возглавлял Патриарх Иеремия.

Центральным моментом поставления было следующее: Иеремия после Малого входа стоял у престола, а Иов по окончании Трисвятого был введен в алтарь через Царские врата. Далее литургию возглавляли уже вместе два Патриарха. Иову вручили панагию, роскошный клобук, украшенный золотом, жемчугом и каменьями, и драгоценную и изукрашенную бархатную мантию. После взаимных приветствий все трое воссели на своих тронах. Затем царь, встав, произнес речь по случаю настолования и вручил Иову посох святого Петра, Митрополита Московского. Затем был дан парадный обед у государя, во время которого Иов отлучался для того, чтобы объехать Москву «на осляти» (на коне) и окропить город святой водой.

Через 420 лет после избрания первого Патриарха 01 февраля 2009 в Храме Христа Спасителя состоялась интронизация нынешнего Патриарха Кирилла.

Вспоминая московские места Антона Павловича Чехова, интересно почитать его очень яркий описательный очерк про шумный Трубный рынок, где торговали животными и саженцами, «В Москве на Трубной площади»:

«Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют Трубной, или просто Трубой; по воскресеньям на ней бывает торг. Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуются сильнее, и это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется ряд возов. На возах не сено, не капуста, не бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири. Всё это прыгает в плохих, самоделковых клетках, поглядывает с завистью на свободных воробьев и щебечет. Щеглы по пятаку, чижи подороже, остальная же птица имеет самую неопределенную ценность.

— Почем жаворонок?

Продавец и сам не знает, какая цена его жаворонку. Он чешет затылок и запрашивает сколько бог на душу положит — или рубль, или три копейки, смотря по покупателю. Есть и дорогие птицы. На запачканной жердочке сидит полинялый старик-дрозд с ощипанным хвостом. Он солиден, важен и неподвижен, как отставной генерал. На свою неволю он давно уже махнул лапкой и на голубое небо давно уже глядит равнодушно. Должно быть, за это свое равнодушие он и почитается рассудительной птицей. Его нельзя продать дешевле как за сорок копеек. Около птиц толкутся, шлепая по грязи, гимназисты, мастеровые, молодые люди в модных пальто, любители в донельзя поношенных шапках, в подсученных, истрепанных, точно мышами изъеденных брюках. Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых… Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь. Любитель издали видит и понимает птицу.

— Положительности нет в этой птице, — говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте. — Он теперь поет, это верно, но что ж из эстого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, ежели можешь… Ты подай мне того вон, что сидит и молчит! Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме…

Между возами с птицей попадаются возы и с другого рода живностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц и с горя солому жует. Морские свинки дрожат от холода, а ежи с любопытством посматривают из-под своих колючек на публику.

— Я где-то читал, — говорит чиновник почтового ведомства, в полинялом пальто, ни к кому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца, — я читал, что у какого-то ученого кошка, мышь, кобчик и воробей из одной чашки ели.

— Очень это возможно, господин. Потому кошка битая, и у кобчика, небось, весь хвост повыдерган. Никакой учености тут нет, сударь. У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосовал кнутищем, покудова выучил. Заяц, ежели его бить, спички может зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто! Возьмет в рот спичку и — чирк! Животное то же, что и человек. Человек от битья умней бывает, так и тварь.

В толпе снуют чуйки с петухами и утками под мышкой. Птица всё тощая, голодная. Из клеток высовывают свои некрасивые, облезлые головы цыплята и клюют что-то в грязи. Мальчишки с голубями засматривают вам в лицо и тщатся узнать в вас голубиного любителя.

— Да-с! Говорить вам нечего! — кричит кто-то сердито. — Вы посмотрите, а потом и говорите! Нешто это голубь? Это орел, а не голубь!

Высокий, тонкий человек с бачками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продает белую, как снег, болонку. Старуха-болонка плачет.

— Велела вот продать эту пакость, — говорит лакей, презрительно усмехаясь. — Обанкрутилась на старости лет, есть нечего и теперь вот собак да кошек продает. Плачет, целует их в поганые морды, а сама продает от нужды. Ей-богу, факт! Купите, господа! На кофий деньги надобны.

Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, прищурив один глаз, смотрит на него серьезно, с состраданием.

Интереснее всего рыбный отдел. Душ десять мужиков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро, в ведрах же маленький кромешный ад. Там в зеленоватой, мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большие речные жуки с поломанными ногами шныряют по маленькой поверхности, карабкаясь на карасей и перескакивая через лягушек. Лягушки лезут на жуков, тритоны на лягушек. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, как более дорогая рыба, пользуются льготой: их держат в особой баночке, где плавать нельзя, но всё же не так тесно…

— Важная рыба карась! Держаный карась, ваше высокоблагородие, чтоб он издох! Его хоть год держи в ведре, а он всё жив! Неделя уж, как поймал я этих самых рыбов. Наловил я их, милостивый государь, в Перерве и оттуда пешком. Караси по две копейки, вьюны по три, а малявки гривенник за десяток, чтоб они издохли! Извольте малявок за пятак. Червячков не прикажете ли?

Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубыми, жесткими пальцами нежную малявку или карасика, величиной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы, и отливают на солнце пунцовым огнем прудовые червяки.

Около возов с птицей и около ведер с рыбой ходит старец-любитель в меховом картузе, железных очках и калошах, похожих на два броненосца. Это, как его называют здесь, «тип». За душой у него ни копейки, но, несмотря на это, он торгуется, волнуется, пристает к покупателям с советами. За какой-нибудь час он успевает осмотреть всех зайцев, голубей и рыб, осмотреть до тонкостей, определить всем, каждой из этих тварей породу, возраст и цену. Его, как ребенка, интересуют щеглята, карасики и малявки. Заговорите с ним, например, о дроздах, и чудак расскажет вам такое, чего вы не найдете ни в одной книге. Расскажет вам с восхищением, страстно и вдобавок еще и в невежестве упрекнет. Про щеглят и снегирей он готов говорить без конца, выпучив глаза и сильно размахивая руками. Здесь на Трубе его можно встретить только в холодное время, летом же он где-то за Москвой перепелов на дудочку ловит и рыбку удит.

А вот и другой «тип», — очень высокий, очень худой господин в темных очках, бритый, в фуражке с кокардой, похожий на подьячего старого времени. Это любитель; он имеет немалый чин, служит учителем в гимназии, и это известно завсегдатаям Трубы, и они относятся к нему с уважением, встречают его поклонами и даже придумали для него особенный титул: «ваше местоимение». Под Сухаревой он роется в книгах, а на Трубе ищет хороших голубей.

— Пожалуйте! — кричат его голубятники. — Господин учитель, ваше местоимение, обратите ваше внимание на турманов! Ваше местоимение!

— Ваше местоимение! — кричат ему с разных сторон.

— Ваше местоимение! — повторяет где-то на бульваре мальчишка.

А «его местоимение», очевидно, давно уже привыкший к этому своему титулу, серьезный, строгий, берет в обе руки голубя и, подняв его выше головы, начинает рассматривать и при этом хмурится, и становится еще более серьезным, как заговорщик.

И Труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают, живет своей маленькой жизнью, шумит и волнуется, и тем деловым и богомольным людям, которые проходят мимо по бульвару, непонятно, зачем собралась эта толпа людей, эта пестрая смесь шапок, картузов и цилиндров, о чем тут говорят, чем торгуют».

Что вы думаете об этом?