Рогожскую заставу и прежде и сейчас окружает бурное железнодорожное движение. Здесь до сих пор «составы бегут за составами», как поется в припеве знаменитой песни. И станции принимают своих пассажиров. Правда, прежде их было гораздо больше, чем сейчас. В этих местах находился второй по счету вокзал Москвы — Нижегородский, и товарная станция Московско-Нижегородской железной дороги, исчезнувшая в 1950-х годах и уступившая место жилому массиву.

Рогожскую заставу и прежде и сейчас окружает бурное железнодорожное движение. Здесь до сих пор «составы бегут за составами», как поется в припеве знаменитой песни. И станции принимают своих пассажиров. Правда, прежде их было гораздо больше, чем сейчас. В этих местах находился второй по счету вокзал Москвы — Нижегородский, и товарная станция Московско-Нижегородской железной дороги, исчезнувшая в 1950-х годах и уступившая место жилому массиву.

Нижегородский вокзал. Еще в конце 18 века на заводах и фабриках России стали появляться небольшие железные дороги. Однако тогда вагоны тянули вперед люди и лошади. В начале 19 века правительство озаботилось вопросами прокладки общественной железной дороги между крупными городами империи. Многие общественные деятели предлагали начать с постройки такой дороги из Петербурга в Москву, и затем до Нижнего Новгорода, где ежегодно проводилась крупнейшая торгово-промышленная ярмарка России. Официально она работала с 15 июля до 25 августа, но в реалии почти всегда продолжалась до 1 сентября, а иногда и дольше. К концу 1850-х годов на ярмарку приезжало торговать около 15 тыс. человек. Они везли с собой свои многочисленные товары: ткани, зерно, пушнину, кожи, шерсть, лён, металлы и металлоизделия. Помимо купцов, представителей частных фирм, фабрик и торговых домов в Нижний стремилось около 100 тысяч человек обслуживающего персонала, и порядка 2 миллионов гостей.

Австрийский инженер Франц фон Герстнер, который в 1834 году предложил императору Николаю I строительство в России железнодорожной линии, писал, что «построение железной дороги в Москву и оттуда до Волги, в Нижний Новгород, необходимо для благосостояния большей части Российской империи». Однако первый в России железнодорожный путь был проложен между Петербургом и Царским селом и открыт в 1837 году.

В 1851 году железная дорога соединила Москву с российской столицей, и наконец, дошла очередь до Нижнего Новгорода. Концессию на прокладку железной дороги в 1857 году получило Главное общество Российских железных дорог. Руководство общества передало право строительства Главному центральному управлению, которым руководил талантливый французский инженер Карл Эдуард Коллиньон. Практические работы велись под руководством русских инженеров, среди которых был знаменитый инженер-генерал, барон Андрей Иванович Дельвиг. Для масштабного строительства были привлечены вольнонаемные рабочие, а также крестьяне из прилегающих к дороге мест по принудительному найму.

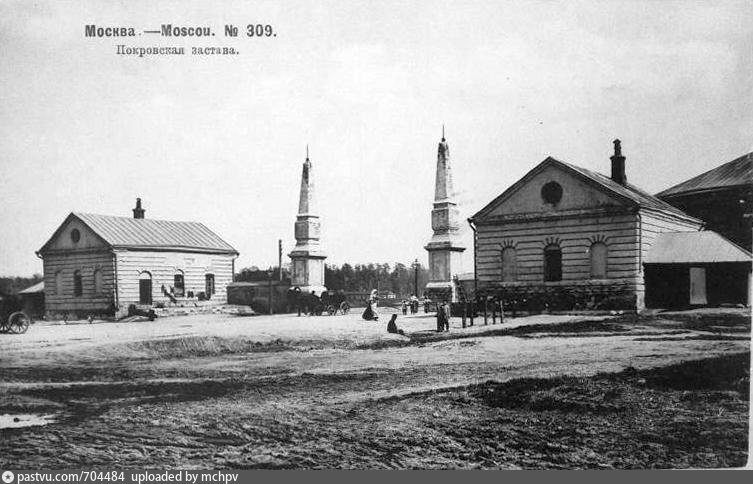

Владельцы дороги хотели разместить вокзал в центре города, но с этим возникли сложности. Поэтому было принято решение о строительстве временного Нижегородского вокзала в наших местах. В 1860 и 1861 годах за тогдашней чертой города, а именно за Покровскою заставою (ныне площадь Абельмановская застава), параллельно Московско-Рязанскому шоссе, построили временную станцию для пассажирского и товарного движения. Тогда же появилось маленькое одноэтажное деревянное здание вокзала на каменном фундаменте. На следующий год его увеличили двумя перпендикулярными пристройками с каждой стороны. Как видно на старых картах, вокзальное здание стояло практически на месте дом № 9а по Нижегородской улице. Этот вокзал единственный тогда в Москве располагался за московской границей, которой в те времена являлся Камер-Коллежский вал. Только в 1904 году эти места вошли в состав города.

Московские пассажиры были разочарованы видом нового вокзальчика. Все надеялись увидеть нечто похожее на роскошное здание Николаевского (ныне Ленинградского) вокзала. Никакой архитектуры и украшений по фасаду, за исключением незатейливых часов в стене наверху. В центре здания — небольшой зал с некрашеным полом, который время от времени поливали водой и подметали. В этом же зале «раздавали билеты», как именовалась тогда реализация документов на проезд. Здесь же перед отправкой принимали и взвешивали ручной багаж отъезжающих. Отдельный небольшой зал с хорошей мебелью предназначался для пассажиров 1 и 2 классов.

Примерно за 10 минут до отправления поезда раздавался удар станционного колокола – это был сигнал к началу посадки. Теснясь и толкаясь, пассажиры, выходили на платформу, возле которой стояли железнодорожные составы. Предъявив кондуктору билет, люди поднимались в пассажирские вагоны. Они были заказаны и куплены в Европе специально для Нижегородской дороги и имели разный цвет: синий, темно-желтый, зеленый и красный. Только в 1879 году последовало распоряжение сверху о принятии на всех дорогах России единой окраски вагонов разной категории: синий — для вагонов I класса, земляно-желтый для II класса и зеленый для III класса.

Первый поезд отправился от Нижегородского вокзала в июне 1861 года до Владимира, а 1 августа 1862 года в 15 часов поезд отправился по Московско-Нижегородской железной дороге из Нижнего Новгорода в Москву. Время в пути тогда составило 16 часов, тогда как сегодня до Нижнего можно добраться всего за 3 с лишним часа. В том же 1862 году эту дорогу связали соединительными ветками с Николаевской, Северной, Московско-Курской, Казанской и Брестской железными дорогами. Уже в 1865 году с Нижегородского вокзала было отправлено 261 298 пассажиров, а через двадцать лет их уже стало более 400 тысяч.

С открытием Нижегородской железной дороги практически началось регулярное пригородное движение: москвичи могли недорого, быстро и комфортно добраться до живописных подмосковных мест и в тот же день вернуться обратно. С разрешения владельца — графа С.Д. Шереметева — его парк Кусково стал доступен для свободного посещения, а от одноименной платформы до него было идти всего несколько минут.

Нижегородским вокзалом пользовалось множество людей. Это были купцы и предприниматели, а также желающие найти временную работу на Нижегородской ярмарке. Долгие годы руководил Московско-Нижегородской железной дорогой замечательный гражданский и железнодорожный инженер Иван Фёдорович Рерберг – отец знаменитого архитектора и инженера-путейца Ивана Ивановича Рерберга. Он создал очень интересный и подробный труд «История эксплуатации Московско-Нижегородской железной дороги за первые XXV лет». В 1887 году он пишет: «Станция Москва, как значительный торговый и промышленный центр, занимает первое место по размерам своей деятельности и выручке. Через Московскую станцию проходят грузы, следующие прямым сообщением с других дорог: Николаевской, Московско-Курской, Московско-Брестской и Московско-Ярославской. К преимущественно прибывающим грузам относятся: дрова, лесные материалы, хлебные грузы и нефтяные продукты… Перевозка преобладает в направлении от Москвы. По этому направлению идет хлопок американский, египетский, ост-индский через порты Ревель, Одессу, Севастополь, и поступает на мануфактурные фабрики, расположенные в местностях близ станций Богородск, Орехово, Ундол, Шуя и Иваново. В обратном направлении к Москве идет хлопок бухарский и персидский с Нижегородской ярмарки».

Среди пассажиров Нижегородского вокзала были известные люди. Литературоведы подсчитали, что Лев Николаевич Толстой с 1869 по 1878-е годы восемь раз ездил по Нижегородской железной дороге. Поэтому писатель с точностью воссоздает на страницах своего романа «Анна Каренина» последний путь главной героини, которая отправилась на станцию Обираловка именно с этого вокзала. Она «подъехала к низкому строению Нижегородской станции и к ней навстречу выбежали артельщики… Направляясь между толпой в залу первого класса, она понемногу припоминала все подробности своего положения и те решения, между которыми она колебалась. Сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она, с отвращением глядя … думала то о том, как она приедет на станцию …». Именно с этого вокзала отправилась в сибирскую ссылку с партией арестантов героиня романа Л.Н. Толстого «Воскресенье» — Катюша Маслова.

В 1896 году Нижегородскую и Курскую железную дорогу, построенную в 1864-1868 годах, объединили. Пассажиры стали отправляться в путь с нового вокзала на Садовом кольце, который изначально назывался «Курско-Нижегородский» или «Москва I» (ныне Курский вокзал). А у нас на Таганке осталась товарная станция Нижегородской дороги: её в отличие от временной пассажирской устраивали как постоянную. Возле нее находились кирпичные паровозные и вагонные сараи, депо и другие технические и обслуживающие сооружения. Именно благодаря вокзалу часть Рязанского шоссе получила в конце 19 века название Нижегородская улица.

В октябре 1932 года Нижний Новгород был переименован в Горький, в честь известного писателя Максима Горького; Московско-Нижегородская железная дорога стала именоваться Горьковской, а товарная станция у Нижегородской улицы получила название Москва – Товарная – Горьковская. Все ее строения и окружающую территорию между улицами Нижегородской, Новорогожской и Рогожским валом, огородили огромным глухим железобетонным забором. Внутри было множество железнодорожных путей, которые шли в тупик. В том числе туда направляли составы с дровами и стройматериалами.

В октябре 1941 года, когда Москва находилась под реальной угрозой захвата гитлеровской Германией, бывший Нижегородский вокзал исполнял важнейшие государственные функции. Отсюда отправлялись на фронт эшелоны с военной техникой и солдатами, а на восток в эвакуацию направлялись сотрудники и оборудование заводов, фабрик и научных учреждений. На одном из путей стоял специальный состав для возможной эвакуации И.В. Сталина. Вокруг станционного забора в те дни стояла вооруженная охрана из сотрудников НКВД, муниципальной и транспортной милиции. А возле спецпоезда дежурили представители личной охраны главы государства. Фашистская разведка по всей видимости знала об этом, поэтому несмотря на заградительный огонь, несколько самолетов противника все же прорвались к станции, сбросили две фугасные авиабомбы мелкого калибра и вели яростный пулеметный обстрел территории.

В 1950-х годах всю территорию бывшего Нижегородского вокзала, находившуюся в ведении Министерства путей сообщения, решили очистить от железнодорожного прошлого и построить жилые дома для работников этого ведомства. В 1958 году в одном из этих домов (Нижегородская, д. 3) на втором этаже первого подъезда дали две небольшие смежные комнаты моему дедушке Абраму Владимировичу Крейнину. Он в то время работал старшим инженером тарифно-экономического отдела Главного грузового управления МПС и имел звание майора железнодорожной службы. Впоследствии он стал доктором экономических наук, руководил сектором тарифов во Всесоюзном научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта, и сегодня его именуют «патриархом» железнодорожных тарифов. Вместе с дедушкой в этих двух комнатах поселились моя бабушка, дядя и мама, которым к тому времени было 11 и 10 лет. Когда я родилась, то меня принесли именно сюда, в мой первый дом возле знаменитого прежде Нижегородского вокзала.

В этом квартале получили жилье многие работники железнодорожного ведомства. Один из домом на углу Нижегородской улицы и Рогожского вала до сих пор носит прозвище «дом грузчика». А вот почему, об этом и о тех гудках, которые скликали людей в округе … в следующей статье.

Автор статьи – Наталья Леонова

Статья опубликована в газете Совета депутатов муниципального округа Таганский в городе Москве.

Что вы думаете об этом?