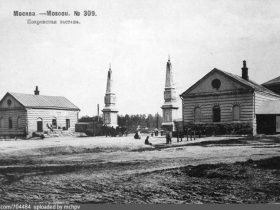

Воронцовская улица ведет свое начало от Таганской площади, откуда веером расходятся более 10-ти улиц, и тянется длинной извилистой дорогой до площади Крестьянской заставы (ранее Спасской по названию монастыря). А свое название Воронцовская улица получила потому, что переселились когда-то сюда в далеком 16 веке люди из Воронцовской слободы, что была тогда в центре Москвы внутри Бульварного кольца на месте нынешних улиц Воронцово поле и улицы Обуха. Слобода в центре стала мала для разраставшихся и ширившихся семей. И конечно возникали, как и сейчас, проблемы нехватки жилья и земли для строительства семейных домов. Вот и было решено переселиться в тогдашний пригород, коим в те времена считались эти места. А Москва таким образом расширяла свои границы. Но не только из-за нехватки жилья, но и по особому указанию сверху люди вынуждены были покинуть обжитые места и переехать на новое житье. Нужно было обслуживать пашни и владения только что образованного Крутицкого подворья и Новоспасского монастыря. А жители этой слободы как раз были пригодны для такой работы, потому что издревле по своему образу деятельности были так называемые «черные», или как в советские времена говорили «чернорабочие», то есть теми, кто занимался самой трудной физической работой – пахари, уборщики, заготовщики и ремесленники. По аналогии с черным цветом птицы ворон слободу и прозвали Воронцовской, а название свое исконное перенесли с собой на новое место поселения, назвав так свою улицу. В те времена улица была главной дорогой от Крутицкого архиерейского подворья к центру Москвы и проходила посреди раскинувшихся вокруг полей и заливных лугов. Как утверждал известный московский историк П.В. Сытин – «дорога от Новоспасского монастыря во времена его постройки и начала его зарождения также пролегала через Воронцовскую улицу». В конце 16 века в начале Воронцовской улицы был устроен земляной вал со рвом и перед ним в самом начале улицы стояли Таганные ворота. Согласно этой же переписи на улице в то время находился 31 двор, из которых 21 двор принадлежал купцам, выходцам из тяглых людей различных слобод 17 века, четыре двора принадлежали кузнецам и подмастерьям, один двор – посольскому человеку, один – вдове тяглеца Воронцовской слободы, три двора – солдатам и один – крестьянину. Как и полагалось в то время, улица была застроена домами по фасадной части или как говорили и сейчас в деревнях говорят, красной, то есть красивой стороной, а позади домов были рассажены сады и огороды. Во время русско-француской войны в 1812 году практически все дома на улице сгорели, потому что сплошь были деревянные, каменные тогда в Москве только начинали строить. Вместо них в течение пяти последующих лет построили новые дома – каменные ближе к Таганской площади и деревянные, начиная с середины улицы и к концу ее. В это время на месте пашен и огородов Покровского монастыря уже стали возводиться не большие деревянные постройки, образовав там новую Новоселенскую улицу. Согласно книге «Имена московских улиц» (изд-во «Московский рабочий» 1975 г.), все эти НОВОСЕЛЕНСКИЕ переулки были когда-то НОВОСЕЛЬСКИМИ, а также назывались Александрийскими. Новоселенская улица начиналась от Воронцовской, пересекала нынешнюю Марксистскую и заканчивалась у Абельмановской улицы. Сейчас от Воронцовской до Марксистской эта улица представляет собой просто проход и проезд между двумя серыми бывшими корпусами Первого московского часового завода. Завод и сейчас частично функционирует, но только малая часть всей его обширной когда-то территории. В его корпусах сейчас бани, рестораны, налоговая инспекция, страховое общество и множество других фирм и мелких контор. На Новоселенеский улице в этой ее части вы можете зайти в фирменный заводской магазин и купить там очень приличные и красивые часы под фирменными марками завода «ПОЛЕТ» и «SECONDA». Можно купить и дорогие коллекционные, и золотые с драгоценными камнями, и даже заказать на заводе собственный рисунок на циферблате часов.

Через Марксисткую эта улочка ранее тянулась и дальше. Теперь в этой части бывшей улицы сохранился, если можно так сказать, только один дом № 9. Вернее не дом, а жуткое общежитие, в котором живут все национальности России в ужасных условиях – кухня прямо в коридоре, комнаты – клетушки с ширмами из натянутых на веревки кусков ткани отделяют спальные места жителей этого дома. Общая ванная сделана жильцами наподобие «помывочной» с шайками как в старой бане, да еще и с окошками на улицу, тщательно закрашенными белой краской, но уже изрядно подтертыми любителями вуайеризма или, проще говоря, подсматривания за другими себе подобными. Но если вы отойдете шагов на двадцать и окинете взором это здание справа и слева, то не сможете не заметить уникальную архитектуру некоторых его частей. Справа нечто округлое, слева парадный вход, окруженный полукруглой лестницей. Все это может навести вас на мысль о том, что это хотя и отдаленно, но напоминает архитектуру бывшего храма. И это действительно Вы будете правы. Это общежитие не что иное как бывшая церковь Успения Пресвятой Богородицы — самая последняя постройка из всех старообрядческих церквей в городе Москве перед революцией.

Известна точная дата начала строительства этой церкви – 29 октября 1906 года. Она начала строится как раз после того как 17 апреля 1905 года был принят царский Указ «О свободе вероисповедания». До этого указа старообрядцы подвергались всяческим гонениям и их церкви чудом уцелели только на Таганке, так как издревле были родиной старообрядцев. Строили церковь на пожертвование жителей и на деньги купцов-предпринимателей. Главными ее строителями и вдохновителями была семья Новиковых — отец Иван Иванович и братья Аркадий и Иван. Отец, простой крестьянин Новиков Иван Иванович, владел магазином и мастерской по изготовлению надгробных памятников и крестов в доме № 43 на Семеновской (ныне Таганской). Наибольший доход семье приносили склады и продажа обработанного лесного материала. Склады находились неподалеку в Новоспасском переулке, торговая контора и склад материалов были и во владении по Новоспасскому проезду (земля принадлежала Новоспасскому монастырю, а постройки на ней крестьянину Ивану Ивановичу Новикову). В обоих владениях находились и квартиры домовладельца. Обработка лесного материала производилась в другом владении по Новоспасскому переулку, которое также принадлежало этому зажиточному и трудолюбивому крестьянину И.И. Новикову на земле Новоспасского монастыря. Также крестьянину Новикову принадлежал дом № 4 по Новоселенскому переулку (купчая 1 февраля 1910 г.), в котором по информации на 1914 год находились квартиры местного священника храма Успения Пресвятой Богородицы о. Димитрия Ефремовича Сорокина и дьякона Федора Ивановича Кондратьева. Где проживали сыновья Новиковы установить трудно, но в деле по стоимости владения отца Новикова № 45 по Семеновской улице (купчая 18 января 1912 г.) есть запись, что в каменном доме на втором этаже находится квартира сына. Также часть дома на углу Новоспасского и Большого Покровского переулка (ныне несуществующего) была куплена отцом Новиковым и 14 августа 1917 г. перешла к его сыну Ивану. Брат Ивана Аркадий 13 ноября 1914 г. купил часть дома по Большому Покровскому переулку, где и проживал вплоть до после революционных событий.

Нельзя не отметить, что вместе с Новиковыми главными строителями являлись и братья В.В.и П.В.Шибаевы. Но к сожалению об их судьбах ничего найти не удалось. Со слов П. П. Муратова все они Новиковы и Шибаевы «не только собирали и берегли эти памятники старины… Они хотели любоваться и молиться на подлинное письмо великих древних художников. Они сделали нечто большее…» (Павел Муратов, «Древнерусская живопись», М, 2005 г.)

Закладка храма Успения Пресвятой Богородицы на Апухтинке (как иногда также называли это место) была едва ли не первой в Москве после получения старообрядцами свободы вероисповедания. Сама церковь была освящена 9 июня 1908 года под покровительством Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Казанская», которая хранилась Великих соборных храмах Рогожского кладбища. Последний церковный придел в церки во имя Святой Троицы был торжественно освящен в тревожные предпереворотные для России дни 19 мая 1917 года. «Любовь, которой горели сердца писавших иконы и работавших над царскими вратами, лучами струится от предметов, воплотивших эту любовь, и согревает нас, холодных, злых, зачумленных современностью» — так написал об этом событии один прихожанин в журнале «Слово Церкви». Величие и благолепие созданного храма были подробно описаны современниками в журнале «Церковь» за 1908 г. Все в этой величественной церкви было древнее и замечательное, высокохудожественное, редчайшее и бесценное. Об этом храме нужно писать целую книгу». А вот как мудро и проникновенно писал о Новиковском (по его выражению) храме известный знаток древнерусского искусства П.П. Муратов: «Впечатление глубокой цельности и тонкой красоты производит такая церковь, как храм Успения у Покровской заставы, созданный не знающим усталости усердием, не знающей ошибок любовью к старине… Здесь, собственно говоря, в первый раз начинаешь понимать, чем должна быть русская церковь…Даже после краткого пребывания в храме Успения каждый унесет с собой воспоминание об искусстве светлом, украшающем и бесконечно мудром в своих древних традициях».

Вот что написала в своем докладе, посвященном конференции по старообрядчеству московский краевед Вера Николаевна Анисимова о судьбе создателей храма Новиковых: «Конечно, меня не могла не заинтересовать судьба Новиковых, людей незаслуженно забытых нами, моими современниками. Как сложилась их жизнь — вот вопрос, который не давал мне покоя. Черным днем я считаю тот день, когда на сайте «Русский Мартиролог» в расстрельных списках я обнаружила: « Новиков Аркадия Ивановича и Новиков Иван Иванович, уроженцы Московской обл., Бронницкого р-на, д. Каменное –Тяжино. Арестованы 1 сентября 1937 г. Тройкой при УНКВД СССР по МО от 26 сентября 1937 г. по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке сектантов — старообрядцев назначена высшая мера наказания – расстрел. Приговор приведен в исполнение 27 сентября 1937 г». Сказать, что я испытала страшное потрясение, это ничего не сказать. Не могу словами выразить свои чувства, которые никогда уже не покинут меня. Чувства глубочайшей благодарности и преклонения перед людьми, создавшими величественный храм Успения Пресвятой Богородицы, который олицетворял торжество возрожденного старообрядчества, и прошедшими через такие земные испытания.

Не стало людей, создавших храм – не стало и храма. После революции 1917 года он был закрыт, как и множество других церквей и храмов России. Сначала в нем был склад церковного имущества закрываемых храмов, а в июне 1935 года был он и вовсе был срочно закрыт и превращен в общежитие, которое вы можете наблюдать и по сей день.

Кстати прежние жители этого ныне исчезнувшего квартала упорно называли жалкий остаточек проходившей мимо их дворов Новоселенской улицы ПЕРЕВЕДЕНОВСКОЙ УЛИЦЕЙ, причём, с их точки зрения, именно так дОлжно было называть другой конец этой улицы вблизи Покровского монастыря (кое-какие следы Новоселенской улицы ещё проглядывались в те времена в соседнем квартале и его дворах). Значит, когда-то эти названия были «переведеновскими», коль так долго старое имя продолжало употребляться. Ведь в смысловом значении весьма похожи на синонимы такие слова как «переведенцы», «новоселенцы», «новопоселенцы», «новосёлы» и т.п. Так, по крайней мере, следует из словаря В.И. Даля, где есть «ПЕРЕВЕДЕНЕЦЪ, -НКА — переселенецъ, переведённый распоряженьемъ власти».

Воронцовскую улицу сейчас пересекают несколько переулков – Маяковского, улица Гвоздева, Воронцовский, Лавров, Новоселенская и Динамовская улицы. А были и другие многочисленные. Например, Зонточный переулок, который проходил по задворкам Гастронома №100 на углу Крестьянской заставы (теперь Торговый центр «Сотый»), почти параллельно Воронцовской улице, и своим северо-западным концом упирался в тупичок — остаток Новоселенской улицы — выходивший на Марксистскую улицу. Была и Сорокосвятская улица и Безымянный преулок, но все они канули в лету. Место этих переулков занимают большие построенные дома.

Переулок Маяковского известен тем, что с 1926 по 1930 в доме № 15/13 жил вместе с семьей Бриков известный советский поэт Владимир Владимирович Маяковский. В то время этот переулок назывался Гендриковым по имени купца Михаила П. Гендрикова хозяина одного из домов, стоящих в переулке. Говорят, что фамилия Гендриковых стала производной от имен Генрих или Гейнрих. Маяковский переехал вместе с Бриками в квартиру на Гендриковом в апреле 1926 Парадоксально, что Маяковский и Л.Ю. съехались в одну квартиру уже тогда, когда кончился уже бурный период их любовного романа. Вернее Маяковский все еще продолжал любить и желать Лилю, хотя и пытался отвлечься новыми влюбленностями, но Лиля уже не допускала его к себе. Это было свидетельство глубокой дружбы с ее стороны и новые, эмоционально менее напряженные отношения между Маяковским и Л.Ю. являлись скорее всего необходимым условием для такого бытового эксперимента. Нравы того времени позволяли такие союзы. Считалось, что разводиться бессмысленно, и даже не модно, а жить втроем совершенно нормально. Лиля была и любовью и музой Маяковского, а Осип был Маяковскому достаточно близким другом, относящийся к такому совместному пребыванию в одной квартире спокойно. Хотя кто его знает? Кто знает, как действительно относился Осип к тому что происходило? Да и что происходило в их душах на самом деле – остается только догадываться или считать письма и дневники или же читать и верить всему тому, что пишут об этом.

Любовь В. Маяковского и Л. Брик была очень непростой. Многое в отношениях этих двух людей остается непонятным, однако ключ к пониманию этой любви можно найти в воспоминаниях Фаины Раневской. Она пишет: «Вчера была Лиля

Брик, принесла «Избранное» Маяковского и его любительскую фотографию. Говорила о своей любви к покойному… Брику. И сказала, что отказалась бы от всего, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю. Я спросила: «Отказались бы и от

Маяковского?». Она не задумываясь ответила: «Да, отказалась бы и от Маяковского, мне надо было быть только с Осей». Бедный, она не очень-то любила его. Мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому и даже физически заболело сердце».

После трагического самоубийства 14 апреля 1930 года у себя в рабочем кабинете на Лубянке, тело Маяковского перевезли сюда в его дом, находящийся теперь в одноименном его переулке. Вокруг смерти Владимира Владимировича и по сей день ходит так много слухов, догадок и легенд. Проводились всевозможные посмертные экспертизы и анализировались архивы. Но так хочется остановить все это «любопытство», потому что сам поэт в своем последнем письме очень просил: «В том, что умираю, не вините никого, и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил». В этом доме несколько лет спустя в 1938 году была открыта Библиотека-музей Маяковского До 1972 года это было культовое место молодых советских поэтов. В период между 1972 годом и 90-ми годами здесь размещалось Всероссийское общество книголюбов, а в 1990-х годах здание занял Культурный центр Республики Корея. Потом поселилась там компания «Фаберлик», а нынче и вовсе неизвестно какие организации. На простой вопрос — что здесь сейчас находится? – суровые охраниики отвечают кратко: «Офисы». Советский писатель Лев Кассиль в своем очерке о Маяковском с 1940 по 1959 год восторженно писал: «Расчищено пространство на подступах к дому, подобно тому как сметено все, что когда-то искусственно мешало новому читателю войти в мир поэзии Маяковского. Снесены мелкие постройки, что торчали на углу бывшего Тендрякова (опечатка автора) переулка, тесный захламленный дворик сегодня превращен в зеленый сквер, хорошо видный за сквозной легкой оградой. Но сохранилось знакомое крыльцо с навесом, крыльцо, к которому еще при жизни поэта так неотвратимо влекло, так неодолимо тянуло революционную молодежь». К счастью этот расчищенный скверик перед домом поэта довелось увидеть и мне. А сейчас все снова вернулось на круги своя – маленький желтый домик скромно притеснился за громадой нового офисного знания, занявшего весь зеленый скверик. Но не думаю, что Владимир Владимирович расстроился бы от этого факта. Ведь он сам был сторонником всего нового, считая что старый хлам нужно начисто выметать из душ и из пространства.

Любопытно, что этот переулок, начинающийся от Таганской улицы и заканчивающийся на улице Большие Каменщики, ранее состоял из трех переулков. От Таганской улицы до Марксистской он назывался Студенецким из-за местечка на котором стоит старообрядческая церковь на улице Таганской. Далее от Марксистской до Воронцовской он именовался Болотнов. А затем от Воронцовской до Больщих Каменщиков Гендриковым. Вот что пишет А. Мартынов в своей книге «Улицы и переулки Москвы 1881 года». «Гендриков переулок, Рогожской части. Находится между улицами Большие Каменщики и Семеновскою. Прежде он занимал пространство между улицами Воронцовской и Болышими Каменщиками; назван по домовладельцу в 1793 г., купцу Михаилу Петровичу Гендрикову. Переулок этот, между улицами Семеновской и Пустой, назывался Студенецким. Здесь был обширный и глубокий колодез, или студенец, с чрезвычайно холодной водой, единственный в этом околодке, давший название и находящейся здесь церкви св. Николая, что на Студенце. Между же улицами Воронцовскою и Пустою, этот переулок назывался Болотнов, по домовладельцу в 1815 году, купцу Петру Болотнову.

Уже к середине 19 века на Воронцовской улице насчитывалось 27 дворов по левой стороне и столько же по правой. Из них по фасаду улицы было расположено 23 каменных дома и 59 деревянных. К концу 19 века Воронцовская улица еще больше подросла. На левой ее стороне стояло уже 30 домов, на правой – 36. Их владельцами были: 32 купца, 10 мещан, один цеховой, один крестьянин, один дьякон, пять чиновников. Один дом в ктором были торговые бараки, принадлежал Городской думе, один – Покровскому монастырю, один – Никольской больнице сестер милосердия, один –Софийской лечебнице и 2 – товариществу ассенизации. Во дворах этого товарищества можете себе представить какие там стояли «ароматы». Там стояли обозы, которые по ночам вывозили из города нечистоты. Этой сейчас смешно, а тогда загрязнение Москвы личными нечистотами вызвало колоссальную проблему в обществе. Нечистоты кидались за соседний забор, от силы кто имел выгребные ямы, да и во дворах от обилия разного ссора запах стоял не сладкий. Большая свалка нечистот находилась тогда и за Спасской заставой (на ее месте в начале 20 века устроили усовершенствованную свалку – Городскую Спасскую сливную станцию).

Уважаемый незнакомый автор! Спасибо за содержательную публикацию!

Приглашаю всех на форум «Я дворянин с Таганского двора», где как раз зашёл разговор о Воронцовской и Новоселенской улицах.

http://forum.vgd.ru/127/8107/380.htm?a=stdforum_view&o=

С уважением, Александр Павлович, местный житель.

Спасибо за интересный рассказ об истории нашего города. Я работаю в Музыкальной школе на ул. Воронцовской и мы решили собирать информацию об истории нашей улицы и конечно очень интересно узнать о доме, в котором находится наша школа — дом №15 по Воронцовской улице — если Вы имеете какую-либо информацию и поделитесь с нами ею, мы будем вам очень благодарны.

С уважением, Камзолова Марина Николаевна.