1 сентября в России для школьников и учителей наступает начало нового учебного года. Мы желаем всем учителям и их ученикам хорошего и плодотворного учебного года, а родителям – мудрости, сил и терпения! Кстати 1 сентября – день самого «старого Нового года» в нашей стране. Исстари, новое лето (как тогда называли год) наступало у нас по византийскому обычаю с началом весны 1 марта. А в 1492 году Московский собор постановил начинать считать Новый год с 1 сентября. Почему именно в том году было принято столь важное решение, расскажет Наталья Леонова на своей авторской экскурсии «Москва ямская и купеческая». Только во время правления императора Петра Первого было решено праздновать Новый год, как и сегодня, 1 января. Так что, поздравляем вас с «самым старым Новым годом»!

1 сентября в России для школьников и учителей наступает начало нового учебного года. Мы желаем всем учителям и их ученикам хорошего и плодотворного учебного года, а родителям – мудрости, сил и терпения! Кстати 1 сентября – день самого «старого Нового года» в нашей стране. Исстари, новое лето (как тогда называли год) наступало у нас по византийскому обычаю с началом весны 1 марта. А в 1492 году Московский собор постановил начинать считать Новый год с 1 сентября. Почему именно в том году было принято столь важное решение, расскажет Наталья Леонова на своей авторской экскурсии «Москва ямская и купеческая». Только во время правления императора Петра Первого было решено праздновать Новый год, как и сегодня, 1 января. Так что, поздравляем вас с «самым старым Новым годом»!

Представляем вашему вниманию актуальную афишу наших уникальных авторских экскурсий на ближайшую неделю. Некоторые из них состоятся в последний раз в летнем сезоне и в холодное время года проводиться не будут! Несколько экскурсий проводятся вечером – но пусть это вас нисколько не пугает. Часто люди думают, что вечером уже темно и ничего не видно… Но это не так! Москва очень хорошо освещена – это раз. Во-вторых, именно вечером московские улицы и дома предстают в ином временном измерении и на таких вечерних экскурсиях, порой в полной тишине, ощущается необыкновенно фантастическая атмосфера!

2 сентября в среду в 19:00 состоится наша необычная экскурсия «Арбатские извилины — переулками истории».

2 сентября в среду в 19:00 состоится наша необычная экскурсия «Арбатские извилины — переулками истории».

Яркий, эмоциональный рассказчик, журналист Владимир Ващенко проведет вас по изогнутым, извилистым, тихим переулочкам Арбата, заведет в его старые и новые дворики. Живая история будет твориться на фоне сохранившихся особняков и исчезнувших зданий. Вы узнаете о том, как великий писатель Николай Гоголь и, нещадно критиковавший его, Виссарион Белинский, жили по соседству. Вы увидите, где недалеко от них проживал лидер «западников» Александр Герцен и его оппонент «славянофил» Сергей Аксаков. Множество известных писателей, артистов и политиков объединили в своей тесной паутине многочисленные арбатские переулки. Сотни архитектурных жемчужин ожидают по извилистому пути участников нашего путешествия. Количество участников — 10 человек.

3 сентября в четверг в 18:30 приглашаем на редкую экскурсию «В закрома Николоямской улицы – дворцы, усадьбы, храмы, горы» с экскурсией по территории Спасо-Андроникова монастыря.

3 сентября в четверг в 18:30 приглашаем на редкую экскурсию «В закрома Николоямской улицы – дворцы, усадьбы, храмы, горы» с экскурсией по территории Спасо-Андроникова монастыря.

Путешествие ведет уроженец этих мест Наталья Леонова. По дороге мы зайдем: в роскошную старинную усадьбу металлургического магната И.Р. Баташова и познакомимся с её удивительными строениями, узнаем подробности о храме Симеона Столпника и Сергия Радонежского, Покровской церкви на Лыщиковой горе и Алексия в Рогожской слободе. На экскурсии вы пройдетесь по «таганским холмам», узнаете место, которое дало название целой улице и увидите дома «родового гнезда» московской династии купцов Морозовых. Вечернее освещение внутри древнего Спасо-Андроникова монастыря перенесет вас в далекое прошлое. Вы познакомитесь с важными событиями из истории обители и его старинными храмами. Количество участников — 10 человек.

5 сентября в субботу в 12:00 приглашаем вас в необычное путешествие «За кулисами парадных улиц: 7 переулков и 2 тупика между Тверской и Никитской». Наш гид, историк Елена Колесникова приготовила для вас настоящий сюрприз: паутину переулков и тупиков, спрятанных за кулисами парадных улиц – Тверской и Никитской.

5 сентября в субботу в 12:00 приглашаем вас в необычное путешествие «За кулисами парадных улиц: 7 переулков и 2 тупика между Тверской и Никитской». Наш гид, историк Елена Колесникова приготовила для вас настоящий сюрприз: паутину переулков и тупиков, спрятанных за кулисами парадных улиц – Тверской и Никитской.

Вы действительно пересечёте, пройдетесь и исследуете множество переулков и тупиков, в которых теснейшим образом переплетены в один клубок история и современность, события, люди и судьбы! В программе: необычные памятники, учебные заведения, музеи, театры, церкви и множество старых и современных домов с оригинальными прозвищами: Дом 100 роялей, Дом-дерево, Дом-ледокол, Пушкинский дом, Дом с атлантами, Дом «Здравствуй, Вася!», Палаты 17-18 вв., Дом Большого театра, Дом МХАТа, Дом моды Юдашкина, Англиканский собор и загадки Центрального Телеграфа. В заключении вы сами подсчитаете все пройденные переулки и тупики. Количество участников — 10 человек.

5 сентября в субботу в 12:00 стартует наша авторская экскурсия «Забытые судьбы Немецкого (Введенского) кладбища».

5 сентября в субботу в 12:00 стартует наша авторская экскурсия «Забытые судьбы Немецкого (Введенского) кладбища».

Это уникальный экскурс по самому необычному и загадочному московскому Введенскому кладбищу — аналогу западноевропейского некрополя! В народе его называют Немецким, однако там помимо представителей немецкой диаспоры, покоятся французы, англичане, итальянцы, чехи и знаменитые российские подданные! На кладбище похоронены известные артисты, издатели и писатели, архитекторы, московские олигархи, священнослужители и высшие военные чины. Уникальные часовни и художественные надгробия являются сегодня памятниками истории и культуры. Экскурсия Натальи Леоновой является сегодня лучшей по масштабу и исследовательской деятельности, которая проводилась более 10 лет совместно с реставраторами и некрополистами. Количество участников — 10 человек.

6 сентября в воскресенье в 11:00 стартует наша экскурсия по Таганке «По Вшивой горке в высотку на Котельниках» с экскурсией в квартире Г.С. Улановой, на которой участникам предстоит узнать о секретах настоящего, не музейного «таганского» подземелья, об удивительных особняках, домах и их обитателях, о загадочном «вшивом» названии по дороге к легендарной высотке на Коткльнической набережной.

6 сентября в воскресенье в 11:00 стартует наша экскурсия по Таганке «По Вшивой горке в высотку на Котельниках» с экскурсией в квартире Г.С. Улановой, на которой участникам предстоит узнать о секретах настоящего, не музейного «таганского» подземелья, об удивительных особняках, домах и их обитателях, о загадочном «вшивом» названии по дороге к легендарной высотке на Коткльнической набережной.

Вам предстоит увидеть, как выглядела реклама Гончарной слободы в 17 веке, чем явилась для своего времени церковь Николая Чудотворца на Болвановке и что было в разные годы в Афонском подворье. Вы увидите разнообразие купеческих и дворянских усадеб Зиминых, Солодовниковых, Рахмановых, Прохорова, Беляева, Латышевой и других. Вторая часть экскурсии пройдет в квартире легендарной балерины Галины Сергеевны Улановой. Это единственная возможность пройти в знаменитый высотный дом, где жили замечательные люди нашей эпохи, посмотреть устройство и быт, увидеть личные вещи балерины и сфотографировать московские виды из окон высотки! Ведет экскурсию автор проекта «Иди и Смотри» Необычную Москву, коренной таганский житель Наталья Леонова и сотрудник музея. Количество участников — 15 человек. Осталось 8 билетов.

6 сентября в 12:00 состоится наша необыкновенная вечерняя экскурсия «Сокровища русской культуры – квартал живописи, литературы, музыки и кино» с заходом в необычные пространства. Как и где в центре Москвы в разные времена расцвели поэзия, живопись, литература и другие виды искусств? Яркая личность, историк Елена Колесникова подробно расскажет об этом.

6 сентября в 12:00 состоится наша необыкновенная вечерняя экскурсия «Сокровища русской культуры – квартал живописи, литературы, музыки и кино» с заходом в необычные пространства. Как и где в центре Москвы в разные времена расцвели поэзия, живопись, литература и другие виды искусств? Яркая личность, историк Елена Колесникова подробно расскажет об этом.

Вы увидите картины, написанные с местной натуры, и места съемок известных фильмов, услышите стихи и музыку, созданные в этих местах. Вам надо будет внимательно осмотреться, чтобы найти места, где все это происходило. Вы увидите скрытых во дворах всадников Апокалипсиса, вавилонское божество плодородия, самое дорогое граффити, исторические шедевры и самые необычные элементы современного уличного искусства. По пути мы зайдем в арт-пространство «Гиперион» и Баптистскую церковь к уникальному органу. Гарантируем, что Елена интересно «заблудит» вас по известным московским переулочкам! Количество участников — 10 человек.

6 сентября в 13:00 состоится уникальная авторская экскурсия «Земля Москва Владимира Маяковского».

6 сентября в 13:00 состоится уникальная авторская экскурсия «Земля Москва Владимира Маяковского».

Это эксклюзивное путешествие по главным и неизвестным адресам, связанным с жизнью и творчеством выдающего поэта Владимира Владимировича Маяковского, интерес к которому не утихает и в наши дни. На экскурсии вы услышите его необыкновенно эмоциональную поэзию возле тех мест, в которых и о которых писал поэт, узнаете о его друзьях, увлечениях и романах. На этой экскурсии мы совершим грандиозной путешествие по всей московской жизни Владимира Маяковского от Тургеневской площади до Таганки.

От Лубянки до Таганки в течение 15 минут мы доедем с помощью автобусов, осматривая интереснейшие московские достопримечательности и повторяя путь поэта, который он почти ежедневно совершал на машине РЕНО от квартиры до комнаты и обратно. Путешествие проводит знаток жизни и поэзии В.В. Маяковского, руководитель отдела Гослитмузея Марина Краснова. Количество участников — 10 человек.

7 сентября в понедельник в 19:00 приглашаем вас на необыкновенную экскурсию «Московская исповедь о Есенине» с посещением квартиры А.Р. Изрядновой.

7 сентября в понедельник в 19:00 приглашаем вас на необыкновенную экскурсию «Московская исповедь о Есенине» с посещением квартиры А.Р. Изрядновой.

Вместе с удивительным гидом, знатоком жизни и творчества поэта, Татьяной Чечеткиной и стихами поэта, вы прогуляетесь по местам, связанным с поэтом и его любимыми женщинами. Во второй части экскурсии вы зайдете закрытый для публики Культурный центр актера С. Никоненко — в квартиру, где жила первая гражданская жена поэта Анна Изряднова.

Экскурсия символично начинается возле дома, из которого уехал поэт в Петербург перед гибелью, и заканчивается в квартире, куда поэт зашел перед отъездом. Зачем он это сделал? – вы узнаете на нашей экскурсии. В Культурном центре, в который можно попасть только на нашей экскурсии, воссоздана обстановка бывшей коммунальной квартиры с подлинными деталями быта и интерьеров. Количество участников — 12 человек.

8 сентября во вторник в 18:30 приглашаем на нашу эксклюзивную экскурсию «Москва ямская и купеческая» с заходом в гости в частный жилой дом — старинный купеческий особняк на Таганке.

8 сентября во вторник в 18:30 приглашаем на нашу эксклюзивную экскурсию «Москва ямская и купеческая» с заходом в гости в частный жилой дом — старинный купеческий особняк на Таганке.

Это полный вариант данной экскурсии с прогулкой по улицам Школьная, Станиславского и Солженицына, который проводится только в теплое время года. Это подробное знакомство с чудом сохранившимися домами ямщиков и купцов. Вас ждет полная экскурсия внутри частного жилого дома, принадлежащего до революции семье Зубовых, куда можно попасть только с нашим проектом. Ведущая экскурсии, коренной житель Таганки Наталья Леонова дружит с двумя Мариями: «исторической» и фактической хозяйками усадьбы. Вы совершите путешествие по уютным залам этого дома (исторические интерьеры, личная столовая и кабинет хозяйки, анфилада, зеркальный и музыкальный зал, «золотая» комната, старинные своды 18 века, уникальные скульптуры из личной коллекции хозяйки, раритетная мебель). По дороге к особняку вы познакомитесь с любопытным бытом обитателей ямской и купеческой Москвы среди реальных «декораций» улиц, сохранивших свой дореволюционный облик.

Предстоящая августовская неделя насыщена множеством памятных событий.

В начале сентября на свет появились авторы знаменитой песни «Я шагаю по Москве» из одноименного фильма Георгия Данелии. 2 сентября 1930 года – день рождения выдающегося композитора Андрея Петрова. Он родился в Ленинграде и всю жизнь прожил в этом городе. Композитор написал многие известные песни к кинофильмам «Человек-амфибия», «Путь к причалу», «Осенний марафон», «Берегись автомобиля!», «Зигзаг удачи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Гараж», «Служебный роман» и другие. А 6 сентября 1937 года в Карелии родился автор слов песни «Я шагаю по Москве» — киносценарист, кинорежиссёр и поэт Геннадий Шпаликов. Причем сначала была написана музыка и лишь потом слова. Спустя годы, когда поэт нуждался в деньгах, он говорил: «Если бы каждый, кто поёт мою песню «А я иду, шагаю по Москве», дал мне по рублю, я был бы миллионером». Эта песня стала своеобразным гимном шестидесятников. Ее поют и сегодня, и даже молодежь, которая вовсе не видела самой кинокартины.

В начале сентября на свет появились авторы знаменитой песни «Я шагаю по Москве» из одноименного фильма Георгия Данелии. 2 сентября 1930 года – день рождения выдающегося композитора Андрея Петрова. Он родился в Ленинграде и всю жизнь прожил в этом городе. Композитор написал многие известные песни к кинофильмам «Человек-амфибия», «Путь к причалу», «Осенний марафон», «Берегись автомобиля!», «Зигзаг удачи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Гараж», «Служебный роман» и другие. А 6 сентября 1937 года в Карелии родился автор слов песни «Я шагаю по Москве» — киносценарист, кинорежиссёр и поэт Геннадий Шпаликов. Причем сначала была написана музыка и лишь потом слова. Спустя годы, когда поэт нуждался в деньгах, он говорил: «Если бы каждый, кто поёт мою песню «А я иду, шагаю по Москве», дал мне по рублю, я был бы миллионером». Эта песня стала своеобразным гимном шестидесятников. Ее поют и сегодня, и даже молодежь, которая вовсе не видела самой кинокартины.

2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста, родился будущий актер Валентин Гафт. Раннее детство Валентина прошло в пятиэтажке на улице Матросская тишина. «Хорошо помню наш подъезд и весь пятиэтажный дом. Напротив была психиатрическая больница, справа тюрьма «Матросская тишина», слева — рынок, еще левее студенческое общежитие МГУ. А через дорогу была школа, в которой я потом проучился десять лет и где учились только мальчики» — вспоминает Гафт.

2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста, родился будущий актер Валентин Гафт. Раннее детство Валентина прошло в пятиэтажке на улице Матросская тишина. «Хорошо помню наш подъезд и весь пятиэтажный дом. Напротив была психиатрическая больница, справа тюрьма «Матросская тишина», слева — рынок, еще левее студенческое общежитие МГУ. А через дорогу была школа, в которой я потом проучился десять лет и где учились только мальчики» — вспоминает Гафт.

В школе он участвовал в самодеятельности, играл в школьных спектаклях. В семье это не одобряли, поэтому поступать в театральное училище он решил тайком от родителей и подал документы сразу в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ, куда поступил с первой попытки. Актер дебютировал на сцене Театра имени Моссовета, затем играл в Театре на Малой Бронной, а с 1969 года неизменно служил «Современнику». Гафт создал неповторимые и яркие образы в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…». Актер также прославился как автор искрометных эпиграмм. Любимыми местами Гафта в Москве остались родные с детства и юности дворы Матросской тишины, окрестности Стромынки и парк «Сокольники». Подробные воспоминания актера можно прочитать ЗДЕСЬ.

4 сентября 1997 года в Москве в сквере на Даниловской площади состоялось торжественное открытие памятника князю Московскому Даниилу Александровичу. Он был установлен в 850-летний юбилей Москвы, в день города. Место для монумента выбрано не случайно; именно здесь Даниил в конце 13 века основал первый московский монастырь в честь своего святого — преподобного Даниила Столпника. Правда стоял он тогда чуть в стороне от места расположения нынешнего Данилового монастыря. Перед смертью великий князь принял схиму и был погребен в этом монастыре. Даниил Московский почитается Русской православной церковью как первый московский князь, получивший во владение по наследству от своего отца — великого князя Александра Невского — маленькое захудалое удельное княжество с небольшим градом Москвой.

4 сентября 1997 года в Москве в сквере на Даниловской площади состоялось торжественное открытие памятника князю Московскому Даниилу Александровичу. Он был установлен в 850-летний юбилей Москвы, в день города. Место для монумента выбрано не случайно; именно здесь Даниил в конце 13 века основал первый московский монастырь в честь своего святого — преподобного Даниила Столпника. Правда стоял он тогда чуть в стороне от места расположения нынешнего Данилового монастыря. Перед смертью великий князь принял схиму и был погребен в этом монастыре. Даниил Московский почитается Русской православной церковью как первый московский князь, получивший во владение по наследству от своего отца — великого князя Александра Невского — маленькое захудалое удельное княжество с небольшим градом Москвой.

Авторами памятника являются скульпторы А. Коровин, В. Мокроусов и архитектор Д. Соколов. Монумент представляет собой 10-метровую бронзовую скульптуру князя в полный рост, установленную на высоком гранитном постаменте, украшенном орнаментами. Даниил Александрович изображён в богатых княжеских одеждах. В левой руке он держит храм – символ религиозности князя; в правой его руке находится меч в ножнах, что говорит о миролюбии и миротворчестве князя. 4 сентября 1997 года памятник был открыт мэром столицы Юрием Лужковым и освящен патриархом Алексием II. 9 сентября 2013 года рядом с памятником был освящён и запущен фонтан крестообразной формы из редкой породы красного гранита.

5 сентября 1666 года был потушен знаменитый Лондонский пожар, который англичане именуют «Великим». Именно это событие послужило возникновению первой в мире компании, страхующей имущество от пожаров.

5 сентября 1666 года был потушен знаменитый Лондонский пожар, который англичане именуют «Великим». Именно это событие послужило возникновению первой в мире компании, страхующей имущество от пожаров.

Пожар начался как всегда неожиданно. Пекарь короля Карла II закончил работу и ушел из кухни. Он был уверен, что огонь в печи погас и оставил заслонку открытой. Так сгорело четыре пятых Лондона (13 500 жилых домов, 87 приходских церквей и множество правительственных зданий), состоявшего в основном из деревянных домов. Как это было, можно воочию увидеть благодаря уникальной инсталляции в Музее страхового дела на нашей экскурсии «Горю и не сгораю» , которая состоится 17 сентября в 18:30.

После пожара англичане отстроили свою столицу заново, в камне. Именно этим Лондоном мы любуемся сейчас. У пожара был существенный положительный итог: огонь уничтожил всех крыс, которые распространяли по городу страшную эпидемию чумы.

5 сентября 1817 года родился русский писатель Алексей Константинович Толстой. Несмотря на то, что его родиной является Брянщина, его связь с Москвой прослеживается еще с родословной. Его мать — Анна Алексеевна Перовская – была воспитанницей (внебрачной дочерью) графа А. К. Разумовского и получила свою фамилию по графскому имению Перово, ныне московскому району. В возрасте 9 лет Толстой оказался в Москве. Он жил с матерью на Новой Басманной улице, в доме 27, принадлежавшем семье Перовских. В том же 1826 году Толстого представили ко двору; он стал дружить и играть с цесаревичем, будущим императором Александром II, который родился в Москве. Летом они вместе проводили время в детских забавах в Нескучном саду.

5 сентября 1817 года родился русский писатель Алексей Константинович Толстой. Несмотря на то, что его родиной является Брянщина, его связь с Москвой прослеживается еще с родословной. Его мать — Анна Алексеевна Перовская – была воспитанницей (внебрачной дочерью) графа А. К. Разумовского и получила свою фамилию по графскому имению Перово, ныне московскому району. В возрасте 9 лет Толстой оказался в Москве. Он жил с матерью на Новой Басманной улице, в доме 27, принадлежавшем семье Перовских. В том же 1826 году Толстого представили ко двору; он стал дружить и играть с цесаревичем, будущим императором Александром II, который родился в Москве. Летом они вместе проводили время в детских забавах в Нескучном саду.

Москва стала первым официальным местом службы графа. В 1834 году его приняли в Московский главный архив Министерства иностранных дел. Чтобы стать чиновником первого разряда, графу пришлось сдать экзамен по курсу словесного факультета в Московском университете. Москва подарила Толстому и главную встречу в его личной жизни. Зимой 1850–1851 годов на балу-маскараде в Большом театре он познакомился с Софьей Андреевной Миллер. Умная, необычайно образованная женщина, не блиставшая красотой, но пленявшая чудесным голосом, поразила графа. После этой встречи он написал одно из самых известных своих стихотворений — «Средь шумного бала, случайно…», которое стало знаменитым романсом.

Во множестве произведений писателя главным местом действия является Москва. Например, в романе «Князь Серебряный» о разгуле опричнины или в трилогии: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». Именно спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович» откроется МХАТ в 1898 году. Но именно этот серьезный писатель является одним из создателей Козьмы Пруткова! Графа также можно назвать градозащитником: нередко он обращался к своему другу детства, императору, заступаясь за московские памятники старины. Граф защищал и опальных писателей — Ивана Аксакова, Ивана Тургенева, Тараса Шевченко, а в 1864 году неудачно пытался защитить Николая Чернышевского, сосланного в Сибирь, из-за чего император охладел к графу.

6 сентября 1928 года в Москве, в семье оперных солистов Большого театра Федора и Татьяны Светлановых, родился будущий знаменитый дирижёр Евгений Светланов. Все детство он провел за кулисами легендарного театра, занимался в детском музыкальном ансамбле Семёна Дунаевского в ЦДДЖ (бывшем особняке Стахеева на Новой Басманной). В 1951 году Светланов окончил Гнесинку; его педагогами были композиторы Михаил Гнесин, Александр Гаук, Генрих Нейгауз. Еще будучи студентом, Евгений стал дирижером-ассистентом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. А через год уже самостоятельно дирижировал в Большом театре оперу «Псковитянка». В 1962 году Светланов был назначен музыкальным руководителем Кремлевского дворца съездов. В 1963-1965 годах он являлся главным дирижером Большого театра. В 1965 году Евгений Светланов стал художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра СССР. 45 лет он возглавлял этот коллектив, который под его управлением вышел на международную арену и получил статус одного из самых лучших оркестров мира. В 2000 году Светланов вернулся в Большой театр.

6 сентября 1928 года в Москве, в семье оперных солистов Большого театра Федора и Татьяны Светлановых, родился будущий знаменитый дирижёр Евгений Светланов. Все детство он провел за кулисами легендарного театра, занимался в детском музыкальном ансамбле Семёна Дунаевского в ЦДДЖ (бывшем особняке Стахеева на Новой Басманной). В 1951 году Светланов окончил Гнесинку; его педагогами были композиторы Михаил Гнесин, Александр Гаук, Генрих Нейгауз. Еще будучи студентом, Евгений стал дирижером-ассистентом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. А через год уже самостоятельно дирижировал в Большом театре оперу «Псковитянка». В 1962 году Светланов был назначен музыкальным руководителем Кремлевского дворца съездов. В 1963-1965 годах он являлся главным дирижером Большого театра. В 1965 году Евгений Светланов стал художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра СССР. 45 лет он возглавлял этот коллектив, который под его управлением вышел на международную арену и получил статус одного из самых лучших оркестров мира. В 2000 году Светланов вернулся в Большой театр.

Евгений Федорович создал множество музыкальных произведений: кантаты, рапсодии, симфонии, концерты, русские вариации для арфы, квинтет для духовых инструментов, лирический вальс, песни и камерные произведения. Огромным трудом Светланова стало создание «Антологии русской симфонической музыки», которой он занимался на протяжении 30 лет. Светланов считал эту работу своим жизненным долгом, и ее результатом стал выпуск на фирме «Мелодия» более 200 дисков, включающих всю русскую музыку для симфонического оркестра. Он был талантлив во всем — как дирижер, композитор, пианист, публицист, теоретик, критик, общественный деятель, просветитель, рецензент. Им написано более 150 статей, очерков, эссе.

7 сентября 1923 года в Нагорном Карабахе родился будущий поэт-лирик Эдуард Асадов. В 8 лет он написал своё первое стихотворение. В 1939 году Асадов оказался в Москве и жил на Пречистенке, в бывшем доходном доме Исакова (дом 28). Учился в московской школе № 38, которую окончил в 1941 году. Через неделю после выпускного вечера началась война. Асадов ушёл добровольцем на фронт. В мае 1944, сражаясь за Севастополь, Эдуард получил тяжелейшее ранение – осколок снаряда попал в лицо. Врачи спасли его жизнь, но не смогли сохранить зрение; с того времени Асадов до конца жизни носил чёрную «полумаску» на лице.

7 сентября 1923 года в Нагорном Карабахе родился будущий поэт-лирик Эдуард Асадов. В 8 лет он написал своё первое стихотворение. В 1939 году Асадов оказался в Москве и жил на Пречистенке, в бывшем доходном доме Исакова (дом 28). Учился в московской школе № 38, которую окончил в 1941 году. Через неделю после выпускного вечера началась война. Асадов ушёл добровольцем на фронт. В мае 1944, сражаясь за Севастополь, Эдуард получил тяжелейшее ранение – осколок снаряда попал в лицо. Врачи спасли его жизнь, но не смогли сохранить зрение; с того времени Асадов до конца жизни носил чёрную «полумаску» на лице.

В 1946 году Асадов поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, который окончил с отличием в 1951 году. В том же году был опубликовал его первый сборник стихов «Светлая дорога». Асадов работал литературным консультантом в «Литературной газете», журналах «Огонёк», в издательстве «Молодая гвардия». Он писал лирические стихи, поэмы, рассказы и эссе. Пик популярности пришел к поэту во второй половине 1970-х годов: его книги выходили миллионными тиражами и моментально исчезали с прилавков книжных магазинов. Литературные вечера поэта в течение почти 40 лет проходили с неизменным аншлагом в крупнейших концертных залах страны, вмещавших до 3 000 человек.

8 сентября 1919 года в Астрахани родилась советская актриса Людмила Целиковская. Отец был регентом церковного хора, а затем заслуженным деятелем искусств; мать — оперная певица. Девочка унаследовала от родителей абсолютный слух. Маленькая Люда тяжело переносила астраханский климат, и по совету врачей семья переехала в Москву. Людмила училась на фортепиано в Гнесинской школе и готовилась стать музыкантом. Но в 1937 году девушка решила поступать в Щукинское театральное училище. Конкурс был огромен — около 900 человек на 13 мест. И она прошла! Будучи студенткой, Людмила дебютировала на сцене Вахтанговского театра.

8 сентября 1919 года в Астрахани родилась советская актриса Людмила Целиковская. Отец был регентом церковного хора, а затем заслуженным деятелем искусств; мать — оперная певица. Девочка унаследовала от родителей абсолютный слух. Маленькая Люда тяжело переносила астраханский климат, и по совету врачей семья переехала в Москву. Людмила училась на фортепиано в Гнесинской школе и готовилась стать музыкантом. Но в 1937 году девушка решила поступать в Щукинское театральное училище. Конкурс был огромен — около 900 человек на 13 мест. И она прошла! Будучи студенткой, Людмила дебютировала на сцене Вахтанговского театра.

Целиковская стала знаменитой после выхода на экраны в 1943 году фильма «Воздушный извозчик». Сценарий картины был написан специально для нее Евгением Петровым (Катаевым). Во время съёмок, Целиковская влюбилась в партнёра по фильму Михаила Жарова. Ей было 24 года, ему — 44. Оба ушли из семей и долго жили в номере гостиницы «Москва». В 1945 году вышел фильм «Сердца четырёх» и Целиковская прославилась еще больше. Потом были фильмы «Иван Грозный», «Антон Иванович сердится», «Близнецы», «Беспокойное хозяйство», «Попрыгунья», «Повесть о настоящем человеке».

В 1948 году Людмила Васильевна вышла замуж за талантливого архитектора Каро Алабяна, который построил замечательные здания; его имя носит московская улица. Пять лет семья не имела собственного жилья и ютилась у друзей и родственников. В 1954 году Алабяну дали просторную квартиру в доме 18 по Новинскому бульвару (тогда улица Чайковского). Дом был построен в 1953 году по индивидуальному проекту архитекторов Посохина и Мндоянца. Везде трехметровые потолки, отличная звукоизоляция. В 1959 году Каро Семеновича не стало.

В начале 1960-х годов Целиковская стала гражданской женой актера и режиссёра Юрия Любимова, который был влюблен в нее еще со времени учебы в «Щуке». Именно Целиковская сыграла большую роль в становлении Театра на Таганке. Она придумала постановки многих спектаклей, помогала мужу в борьбе с бюрократизмом чиновников, используя свои связи. В квартире на Новинском часто бывали Пастернак, Вознесенский, Евтушенко, Капица, пел песни Высоцкий. В 1976 году супруги расстались. На гастролях в Венгрии Юрий Петрович изменил Людмиле с молоденькой переводчицей Каталиной. Узнав об этом, Целиковская не упрекнула его ни словом. Просто сказала уйти. Людмилы Целиковской не стало в 1992 году. На доме, где она жила долгие годы, была установлена памятная доска.

8 сентября православная церковь чтит память бескровной мученицы Наталии Никомидийской. Эта женщина – пример супружеской любви. Она родилась в Византии в начале 4 века и вышла замуж за очень богатого молодого человека Адриана, который занимал престижную должность в Судебной палате.

8 сентября православная церковь чтит память бескровной мученицы Наталии Никомидийской. Эта женщина – пример супружеской любви. Она родилась в Византии в начале 4 века и вышла замуж за очень богатого молодого человека Адриана, который занимал престижную должность в Судебной палате.

Муж был язычником, а Наталья тайно исповедала христианство. Через год после свадьбы, в крупном городе Никомидии на берегах Мраморного моря, где они жили, стали притеснять христианских верующих и совершать над ними публичные казни. А перед этим их приводили на допрос к Адриану, который с изумлением смотрел, с какой стойкостью и храбростью эти люди сносили все мучения за свою веру. В итоге он сам проникся верой во Христа и стал христианином. Об этом тут же донесли царю, Адриана посадили в тюрьму и подвергли жестоким истязаниям, от которых он скончался. Наталья была свидетельницей ужасных пыток над мужем.

Вскоре после его смерти она не выдержала душевных мучений и скончалась на могиле супруга. В день ангела Наталии церковь чтит и ее супруга – мученика Адриана.

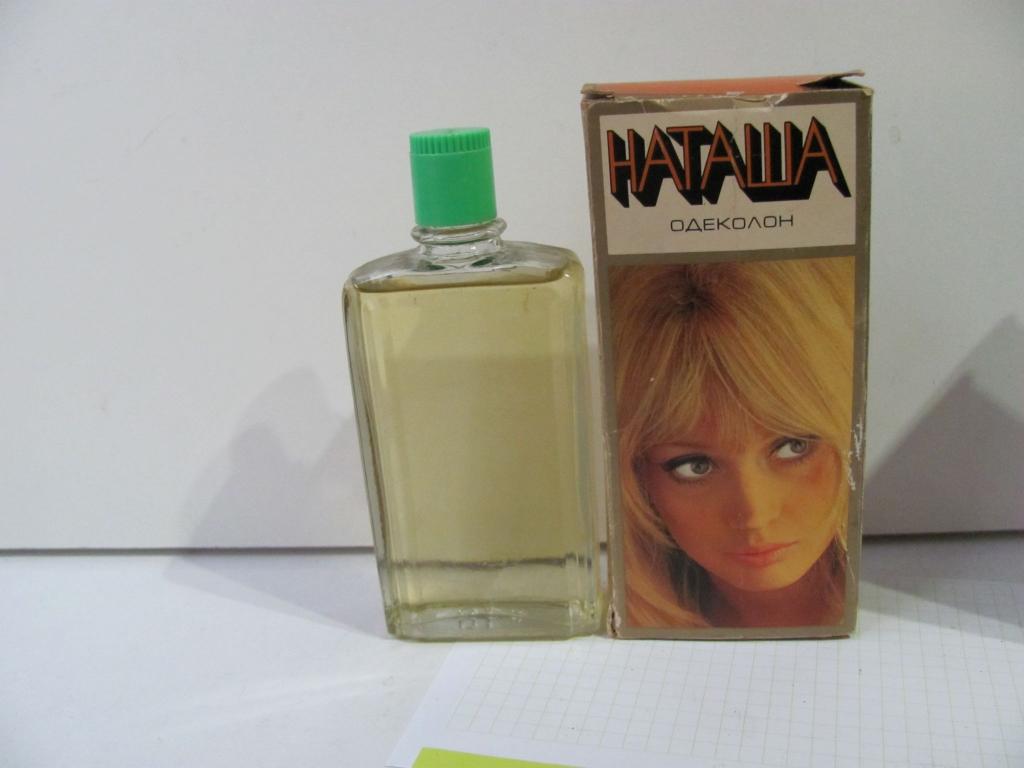

В народе дату 8 сентября называют Натальиным днем и поздравляют всех обладательниц этого прекрасного имени. С латинского языка имя переводится как «родная», «близкая» или «рождественская». Прежде это имя было очень популярно, а сейчас — чуть ли не редкость! Мы поздравляем всех прекрасных обладательниц этого красивого имени!

В народе дату 8 сентября называют Натальиным днем и поздравляют всех обладательниц этого прекрасного имени. С латинского языка имя переводится как «родная», «близкая» или «рождественская». Прежде это имя было очень популярно, а сейчас — чуть ли не редкость! Мы поздравляем всех прекрасных обладательниц этого красивого имени!

Все знают, что жену А.С. Пушкина звали Наталья. Но знаменитое стихотворение «К Наталье» он написал в 14 лет в 1813 году, и посвящено оно отнюдь не будущей жене, а молоденькой крепостной актрисе из любительского театра графа В. Толстого.

Вот эти строки:

Так и мне узнать случилось,

Что за птица Купидон;

Сердце страстное пленилось;

Признаюсь — и я влюблен!

Пролетело счастья время,

Как, любви не зная бремя,

Я живал да попевал,

Как в театре и на балах,

На гуляньях иль в воксалах

Легким зефиром летал;

Как, смеясь назло амуру,

Я писал карикатуру

На любезный женский пол;

Но напрасно я смеялся,

Наконец и сам попался,

Сам, увы! с ума сошел.

Смехи, вольности — все под лавку,

Из Катонов я в отставку,

И теперь я — Селадон!

Миловидной жрицы Тальи

Видел прелести Натальи,

И уж в сердце — Купидон,

Так, Наталья! признаюся,

Я тобою полонен,

В первый раз еще, стыжуся,

В женски прелести влюблен.

Целый день, как ни верчуся,

Лишь тобою занят я;

Ночь придет — и лишь тебя

Вижу я в пустом мечтанье,

Вижу, в легком одеянье

Будто милая со мной;

Робко, сладостно дыханье,

Белой груди колебанье,

Снег затмившей белизной,

И полуотверсты очи,

Скромный брак безмолвной ночи —

Дух в восторг приводят мой!..

Я один в беседке с нею,

Вижу… девственну лилею,

Трепещу, томлюсь, немею…

И проснулся… вижу мрак

Вкруг постели одинокой!

Испускаю вздох глубокий,

Сон ленивый, томноокий

Отлетает на крылах.

Страсть сильнее становится,

И, любовью утомясь,

Я слабею всякий час.

Все к чему-то ум стремиться,

А к чему? — никто из нас

Дамам вслух того не скажет,

А уж так и сяк размажет.

Я — по-свойски объяснюсь.

Все любовники желают

И того, чего не знают;

Это свойство их — дивлюсь!

Завернувшись балахоном,

С хватской шапкой набекрень

Я желал бы Филимоном

Под вечер, как всюду тень,

Взяв Анюты нежну руку,

Изъяснять любовну муку,

Говорить: она моя!

Я желал бы, чтоб Назорой

Ты старался меня

Удержать умильным взором.

Иль седым Опекуном

Легкой, миленькой Розины,

Старым пасынком судьбины,

В епанче и с париком,

Дерзкой пламенной рукою

Белоснежну, полну грудь…

Я желал бы… да ногою

Моря не перешагнуть,

И, хоть по уши влюбленный,

Но с тобою разлученный,

Всей надежды я лишен.

Но, Наталья! ты не знаешь,

Кто твой нежный Селадон,

Ты еще не понимаешь,

Отчего не смеет он

И надеяться? — Наталья!

Выслушай еще меня:

Не владелец я Сераля,

Не арап, не турок я.

За учтивого китайца,

Грубого американца

Почитать меня нельзя,

Не представь и немчурою,

С колпаком на волосах,

С кружкой, пивом налитою,

И с цигаркою в зубах.

Не представь кавалергарда

В каске, с длинным палашом.

Не люблю я бранный гром:

Шпага, сабля, алебарда

Не тягчат моей руки

За Адамовы грехи.

— Кто же ты, болтун влюбленный? —

Взглянь на стены возвышенны,

Где безмолвья вечный мрак;

Взглянь на окна заграждены,

На лампады там зажжены…

Знай, Наталья! — я… монах!

Что вы думаете об этом?